胆石症

胆汁は肝臓で作られ、主に脂肪の消化を助ける働きを持ちます。成分には胆汁酸、コレステロール、ビリルビン、レシチンなどが含まれます。肝臓内には「肝内胆管」と呼ばれる管が枝状に広がり、最終的に一本の管となって胆汁を運びます。この胆管の途中に、ナス状の袋である胆のう(長径7~9cm、容量30~50ml)があり、肝臓に接するように位置しています。胆汁は一度胆のうに蓄えられ、濃縮された後、食事の刺激で胆のうが収縮し、再び胆管を通って十二指腸へ流れ込み、消化を助けます。

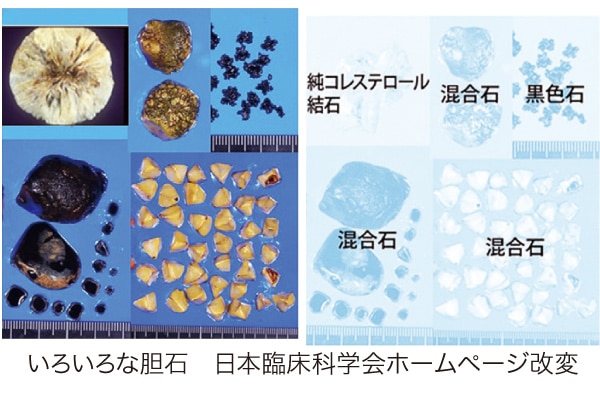

胆石には主に2種類があります。コレステロール結石は、胆汁中のコレステロール濃度が高くなることで形成され、加齢・肥満・女性・妊娠・食生活などが関与します。色素結石(ビリルビンカルシウム石)は、胆汁の流れが悪くなり腸内細菌の感染によって形成されると考えられています。

初期症状

胆石があっても無症状のことが多く、健康診断の腹部超音波検査で偶然発見されることがあります。しかし、石が胆のうの出口や胆管に詰まると、右上腹部やみぞおちに激しい痛み(胆石発作)が起こり、食後に多く見られます。吐き気、嘔吐、発熱を伴うこともあり、胆のう炎や胆管炎、膵炎などを発症することがあるため、注意が必要です。

治療方法

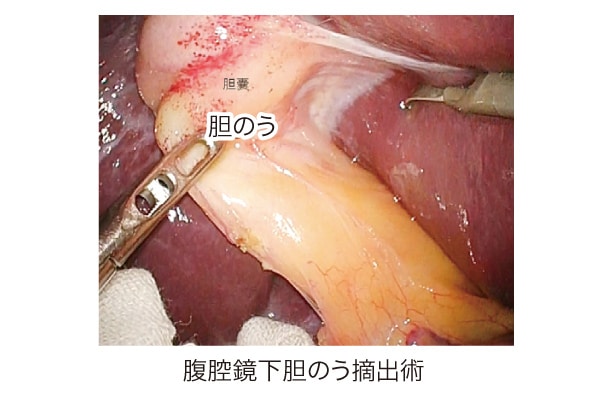

無症状の胆石症では、原則として経過観察が行われます。症状を繰り返す場合には、腹腔鏡下胆嚢摘出術が適応となります。胆嚢の炎症が強い場合には、先行してドレナージを施行した後に手術を行うことがあります。なお、総胆管結石に対しては、内視鏡的摘出術(ERCP)が一般的に行われます。

胆のうをとっても大丈夫?

胆のうを摘出しても、胆汁は肝臓から胆管を通じて十二指腸へ流れるため、消化機能に大きな支障はありません。術後に一時的な脂肪便が見られることがありますが、通常は改善します。

外科部長

北見 智恵

掲載日:2025年10月01日